1

Rame-rame nyaritakeun nu gelo nu cenah rek diakomodir sorana dina pemilu 2019, asa ku teungteuingeun. Sanajan enya dilemeskeun ku panyawat saraf, misalna, tetep bae kudu ditetepkeun panyawat saraf dina kondisi nu mana, nepi ka kasadaranna salaku diri jeung warga nagara bisa dipertanggungjawabkeun. Kuring teu nyaho enya sacara kadokteran masalah eta panyakit, jenisna, tingkatanna, jeung ngubaranna. Ku kituna, rek nyaritakeun ‘nu gelo’ dina karya sastra bae.

Minangka karya manusa nu mibanda aspek kajiwaan, sastra sok disebut oge presentasi pangarangna, cenah. Tangtu wae, pangarang nu ngajanggelek dina hiji karakter atawa tokoh nu diciptana. Jadi nempatkeun psikologi sastra nu merenah mah nya nengetan tokoh, lain pembayangan pangarangna. Sakumaha jauhna kondisi kajiwaan tokoh kudu bisa disalusur sacara kausalitas, ieu nu disebut unsur psikologi hiji carpon kahontal. Hartina pangarang dina ngawangun karyana mikabutuh kacerdasan dina ngajanggelekkeun tokohna bari didadasaran ku alesan-alesan nu bisa disalusur samemehna, boh tina aspek alur, latar, puseur implengan, atawa karakteristik tokoh nu bisa dipertanggungjawabkeun.

Aspek kajiwaan tokoh dina tilikan objektif nya kudu kitu ayana. Ku naon ujug-ujug gelo atawa kaganggu kajiwaanna, kudu aya deskripsi samemehna nu nyaritakeun peristiwa rasional atau matak hemeng nu ngalantarankeun shock pribadi tokoh. Salian ti eta, bisa wae lantaran kondisi tokoh-tokoh tambahan nu neken tokoh utama nepi ka depresi, misalna, atawa oge lingkungan nu jadi latar eta carita dikondisikeun pikeun barobahna tingkat kasadaran tokoh, jrrd. Jadi teu bisa sambarangan nga-gelo-keun tokoh teh, komo ku alesan hese nganggeuskeun carita, misalna, tokoh ujug-ujug gelo da digelokeun.

2

‘Majar Kuring Gelo’ karya Ki Umbara, hiji carpon nu bisa dijadikan conto kumaha gelo-na tokoh. Gelo di dieu, perspektif nu beda dina hiji kailaharan. Tokoh utama hiji lalaki dewasa nu ti keur leutik hirupna sangsara. Nepi ka pikeun nebus kasangsaraanna, Ki Dipa nu cenah harti ngaranna teh ‘tai munding’, diajar ngelmu nepi ka ngajalankeun rupa-rupa puasa. Dina puasa mati geni-na manehna aya dina kondisi trans tur eta pisan nu nyababkeun sarafna kaganggu, duka kongslet duka nge-heng. Ngan ti saprak eta, kalakuanna robah tina kailaharan jalma rea.

Untungna -mun bisa disebutkan untung ge- robahna teh jadi ‘hade’. Manehna teu ngaboga-boga banda, lantaran eta mah titipan ti nu kawasa. Pamajikanna nu ngeukeuhan harta ulah disumbangkeun, gampleng dicabok. Ti dinya, pamajikanna jadi soleh nurut kana parentah gerentes hate salakina, gerentes kahadean ti Gustina. Kitu ceuk tokohna.

Unggal Jumaah Ki Dipa nguriling di lemburna, nyabokan jeung nyarekan lalaki nu teu jumaahan. Sagala kalakuan goreng masarakat eta lembur, dilempengkeun ku manehna. Teu asa-asa jeung teu antaparah, ka sing saha wae oge. Budak yatim disuwuk, nu ngalampahkeun jahat dihukuman ku manehna. Sanggeus milampah kahadean, manehna ceuceuleuweungan ngawih bari igel-igelan…

Kuring lain ngaji gosar

Nya gelo nya sasar

Kuring lain ngaji kosar

Nya biko nya kasar

jste

Tah ku nengetan ieu carpon, pan matak lieur ku definisi kecap gelo-na. Geuning Ki Dipa nu dianggap gelo ku jalma rea teh bet milampah kahadean jeung bebeneran, sedeng nu dianggap bener jeung hade ngalampahkeun kasasaran. Jadi Ki Dipa teh gelo atawa henteu? Mangga nu hoyong maca ieu carpon tiasa maca dina kumpulan carpon Sawidak Carita Pondok.

Dina Sawidak keneh, upama muka kaca di tungtung, pamaca bakal manggihan judul ‘Prameswari’ karya Djohar Efsa. Eta carpon teh nyaritakeun hiji wanoja tengah tuwuh nu ngalandi maneh salaku Prameswari ti Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Lantaran implenganana kitu, sagala tingkah polahna niru-niru hiji Prameswari, prameswari nu usaha pikeun karaharjaan rahayat karajaanna. Atuh tingburudul nu nipu bari barangjual barang2 teu uni nu diaku minangka jimat jeung lalayang. Atikan luhur jeung kacerdasan eta wanoja katutupan ku intuisi kawanojaan nu mahiwal, nu miharep jeung ngimpi aya beubeureuh raja dina hirupna.

Salian ti Ki Umbara jeung Djohar Efsa, aya oge Tini Kartini dina carponna ‘Jurig’ nu nyaritakeun Nyi Iyot hiji wanoja nu memang lemah dina ngajaga kawarasan dirina. Keur mah kitu, tatanggana neken jeung ngantep, nepi ka pikiran Nyi Iyot parna kaganggu. Eta carpon teh aya dina buku kumpulan capon Tini Kartini: Jurig, Pasea, jeung Nyi Karsih.

Firda Aulia, pangarang ngora anggota PATREM ge kungsi nulis carpon ‘Halimun’ dina Salikur Carpon PATREM perkara jiwa nu kaganggu alias ‘gelo’ oge. Ceuk tokohna, Neneng, manehna teh teu gelo tapi nempo hal-hal pikagilaeun tur hirup ngancam dirina. Neneng cenah sok halusinasi jeung delusi da boga panyakit schizophrenia. Panyakit kajiwaan tingkat tinggi, aya tilikan ilmiah ieu mah.

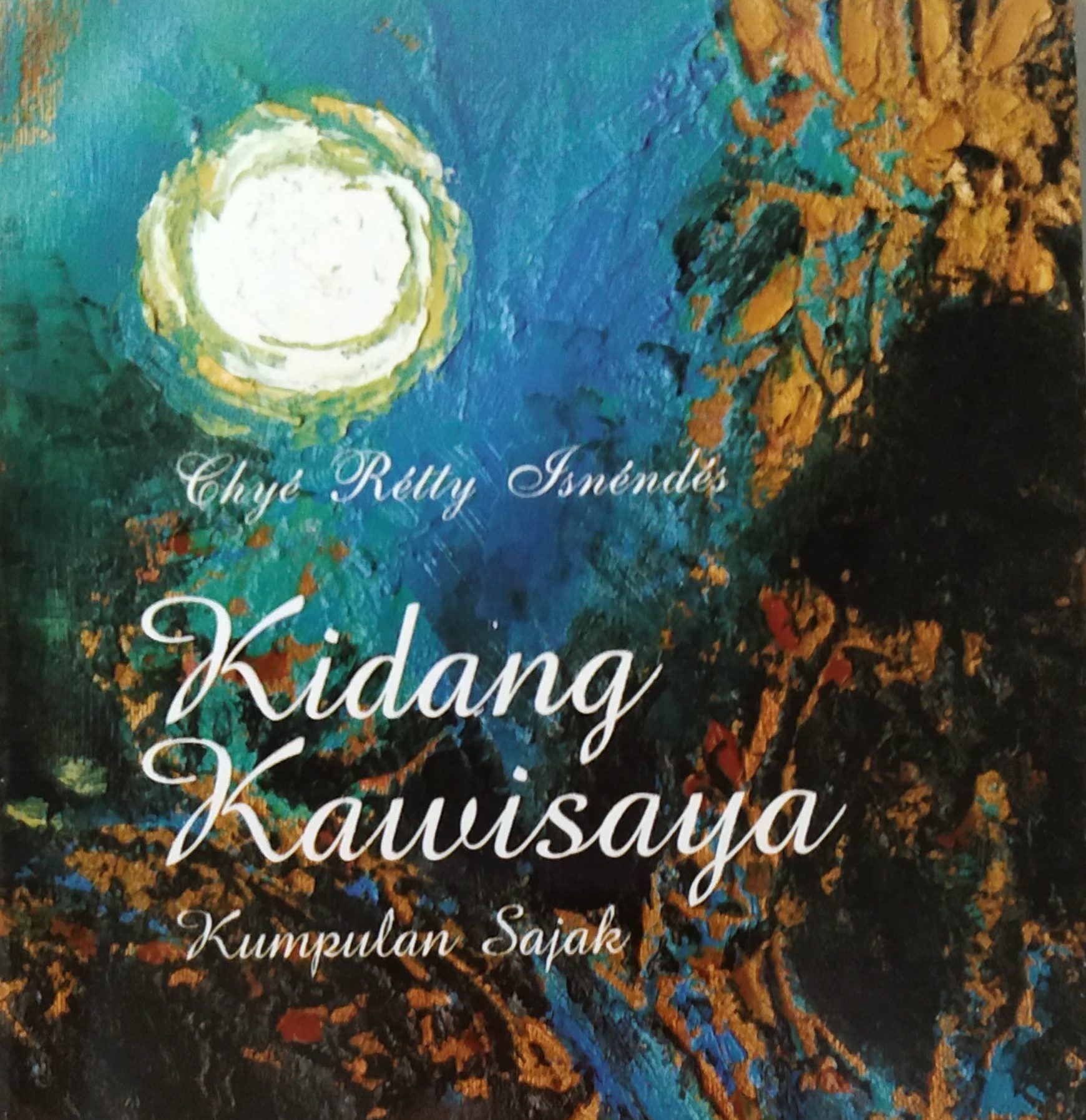

Kuring sorangan kungsi nulis carpon ‘Nu Unggut Kalinduan’, nu nyaritakeun proses kajiwaan hiji wanoja dina kandelna kayakinan agama. Di satengahing hirupna manehna ngalaman murtad alatan teu dihaja ku banget bogoh ka hiji lalaki Nasrani. Kondisi-kondisi kayakinan kana agama eta nu jadi sabab jiwana goncang. Naha manehan gelo? Mangga baca wae eta carpon dina kumpulan carpon ‘Dua Wanoja’ karya Chye Retty Isnendes.

Tina sawangan objektif sababaraha carpon, katiten yen kasakit gelo teh memang rupa-rupa pisan alatanana, jenisna, jeung balukarna. Pikeun mesek ieu kondisi diperlukeun oge parabot analisis psikologi sastra nu ayeuna jadi hal penting dina mesek karya-karya samodel di luhur. Bisa wae teori psikologi Pendidikan, Freud, Humanistik, atawa Lacan dilarapkeun jadi pendekatan dina karya-karya sastra nu nawarkeun aspek kajiwaan.

3

Leupas tina karya sastra, geuning kondisi ‘gelo-na’ jalma waras ge jadi hiji hal nu matak helok da dianggap di luar akal sehat manusa. Malah urang ge sok ngadenge dina gorombolan jalma sok aya nu ngagorowok: “gelo!!!” cenah kana ketak jalma nu ditongtonna boh dina olahraga boh dina kesenian kana atraksi ‘cerdas atawa aheng’ nu teu kaprediksi samemehna. Disagigireun ti eta, kecap gelo ge jadi panuduh ka nu sejen lamun ambek teh: “gelo sia teh?”

Cindekna masalah gelo jeung kageloanana bisa jadi panyakit atawa reputasi/prestasi nepi ka disiar jadi siwah enyaan atawa megalomania pikeun kaeksistensian diri. Pan urang ge apal aya Presiden Republik Gelo nu jadi standar ‘gelona’ seniman, kitu? 😁

Upama ayeuna dibetot kana politik nepi ka ‘nu gelo’ didata jadi calon pemilih nu sorana dihargaan jeung diitung, naha ieu gejala naon pikeun kasadaran berbangsa jeung bernegara? Lamun nepi ka enya disaruakeun sorana jeung nu sehat, naha enya ieu nandakeun kacerdasan atawa ngaindikasikeun jiwa nu gering? Dina bulan-bulan nu pinuh ku ketegangan menuju pemilu, mampuh nembongkeun hal-hal di luar akal sehat manusa. Meureun ieu kondisi bisa disebut ‘gelo’ atawa edan ceuk ukuran Ronggo Warsito mah nya?

Yu ah urang jaga kawarasan uteuk urang, sangkan bisa hirup waluya katut hurip salamet dunya lan aherat.*

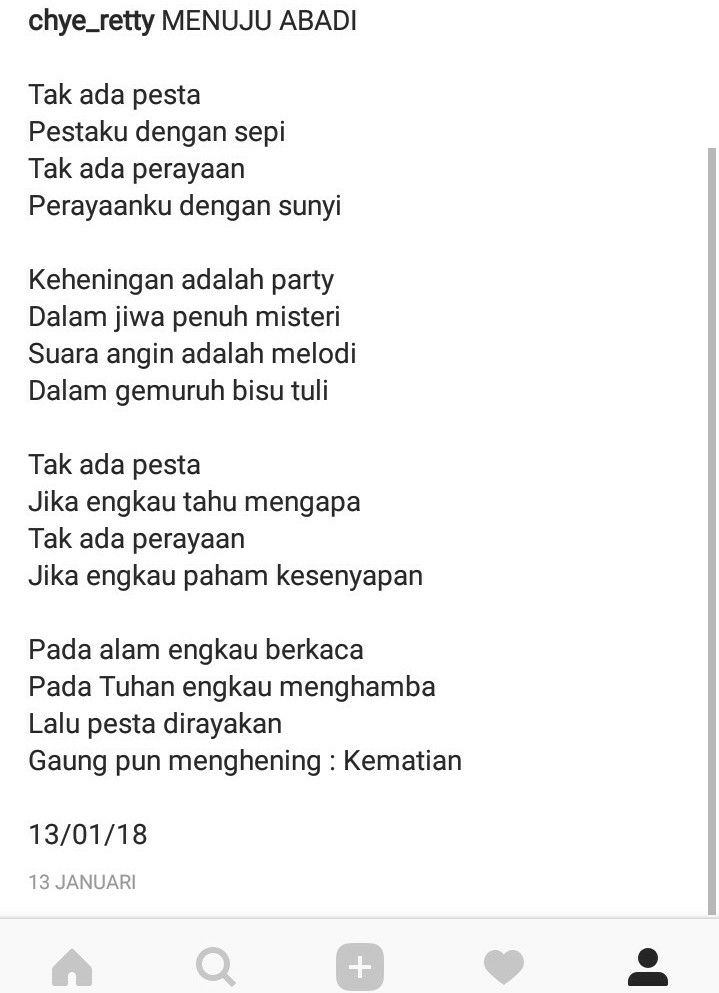

Suatu malam saya memandang bulan. Bulan separuh di langit Parongpong. Saya tanya kalender, tanggal berapa malam ini? Kalender menjawab tanggal 10 Syawal. Oh iya, bulan akan purnama tanggal 13-14 pada perhitungan qomariah. Qomariah itu bukan nama perempuan tapi merujuk pada bulan Islam Hijriyah yang mengikuti peredaran bulan (al-qomar). Nah bila ada perempuan bernama Komariah atau Qomariah itu artinya orang tuanya takjub pada bulan yang selalu indah bila purnama, dan berharap anaknya seindah cahaya rembulan.

Suatu malam saya memandang bulan. Bulan separuh di langit Parongpong. Saya tanya kalender, tanggal berapa malam ini? Kalender menjawab tanggal 10 Syawal. Oh iya, bulan akan purnama tanggal 13-14 pada perhitungan qomariah. Qomariah itu bukan nama perempuan tapi merujuk pada bulan Islam Hijriyah yang mengikuti peredaran bulan (al-qomar). Nah bila ada perempuan bernama Komariah atau Qomariah itu artinya orang tuanya takjub pada bulan yang selalu indah bila purnama, dan berharap anaknya seindah cahaya rembulan. Suatu malam saya memandang bulan. Bulan separuh di langit Parongpong. Saya tanya kalender, tanggal berapa malam ini? Kalender menjawab tanggal 10 Syawal. Oh iya, bulan akan purnama tanggal 13-14 pada perhitungan qomariah. Qomariah itu bukan nama perempuan tapi merujuk pada bulan Islam Hijriyah yang mengikuti peredaran bulan (al-qomar). Nah bila ada perempuan bernama Komariah atau Qomariah itu artinya orang tuanya takjub pada bulan yang selalu indah bila purnama, dan berharap anaknya seindah cahaya rembulan.

Suatu malam saya memandang bulan. Bulan separuh di langit Parongpong. Saya tanya kalender, tanggal berapa malam ini? Kalender menjawab tanggal 10 Syawal. Oh iya, bulan akan purnama tanggal 13-14 pada perhitungan qomariah. Qomariah itu bukan nama perempuan tapi merujuk pada bulan Islam Hijriyah yang mengikuti peredaran bulan (al-qomar). Nah bila ada perempuan bernama Komariah atau Qomariah itu artinya orang tuanya takjub pada bulan yang selalu indah bila purnama, dan berharap anaknya seindah cahaya rembulan.